アンディー・ウォーホル展に行ってきました。

入り口の所にはウォーホルがペイントしたBMW。

唯一、写真を撮っていい作品です。

ペンキの刷毛塗りで、塗り跡も見えます。

たしか、この作品はおぼろげに覚えていて、

美術素人でプラモデル好きだった頃の自分は、

なんでこんなテキトーな塗装にしちゃうかなと、思った記憶があります。

ポップアートの旗手と言われるアンディー・ウォーホル。

彼を一躍有名にしたキャンベルスープの缶という作品があります。

美術センスゼロの僕が正直に告白すると、

何で缶詰の絵がアートなんだ?と、ここに来るまで思ってました。

でも、このアートを作り始める課程を知るにつれ、

なるほど、自分の常識が、アートに対して不自由になってるんだなと気づかされます。

スキャンダラスな絵で、有名になりたいと考えていたウォーホルは、

何を描いたらいいか、友人に50ドルでアイディアを売ると言われて買います。

それがこのスープ缶であり、ドル紙幣。

友人のアイディアは、こうでした。

「誰もそんな物描こうなんて思ってない物を書くのよ」

このスープ缶の個展は、美術以下だとすさまじい批判を浴びると同時に、

ものすごい反響を得て、一躍有名に。

炎上商法とは違うけど、ちょっとそんな香りもします。

ウォーホル自身もこんな言葉を残しています。

彼らが君について何を書いたところで気にしちゃいけない。

大事なのは記事の大きさが何インチかだ。

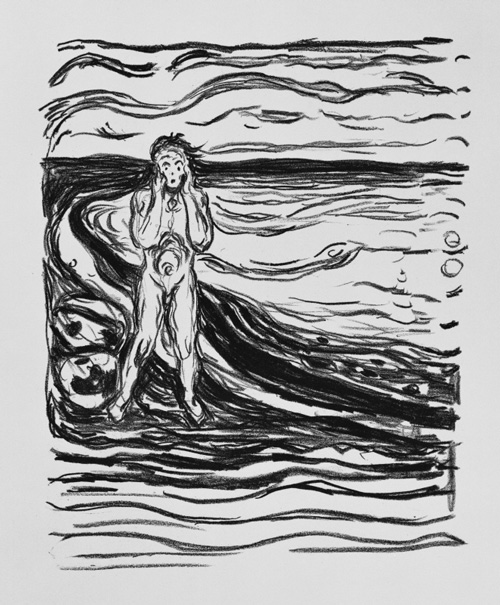

彼はその後、事故や人の死、電気椅子などの死や、

夫を射殺されたケネディー夫人の事件前、事件後の写真の表情の違いなど、

ショッキングな物を次々にアートの題材として選びます。

マリリン・モンローの作品も、彼女の死と共に生まれたもの。

例えば、日本のアーティストが、亡くなられた直後に、

女優の写真をアートにしたら、どうなるんでしょうね?

もちろん炎上でしょうね。

彼は一方で一律2万5千ドルでセレブの肖像画を請け負います。

そして次々に、いろんな有名人がアートに。

そしてウォーホルという価値観がセレブ達に広まっていきます。

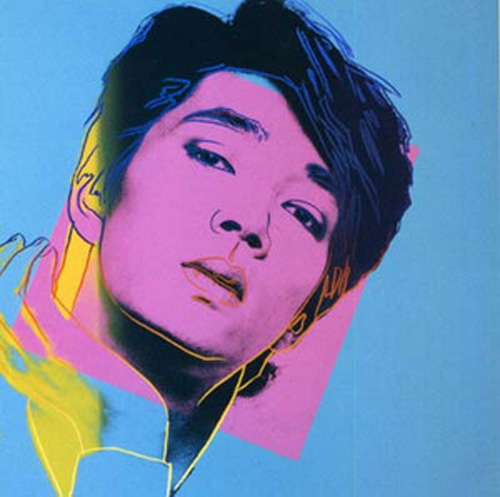

こちらは、1983年サントネージュワイン「甲斐の国」の販促ポスター用。

広告代理店が、坂本龍一さんとウォーホルに依頼して作られた、一品。

ウォーホル自身が、後半、ビジネスアートというのを追求し、

いかにお金をするかを考えていたから、両者の思惑が合致した作品。

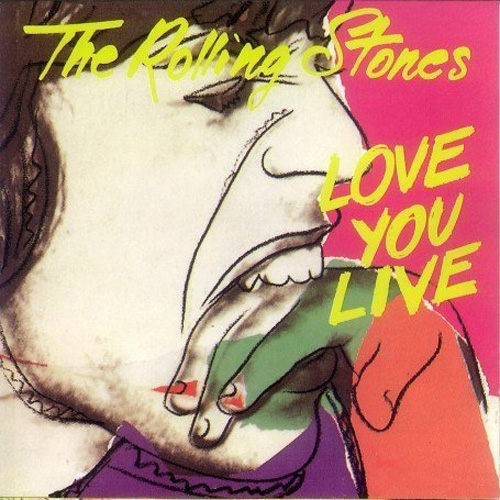

今、ストーンズが来日していますが、ミックジャガーの肖像画も。

ストーンズといえば「Love You Live」のジャケットもウォーホル。

デニムにジッパーのついている「Sticky fingers」もそうですね。

今回は、最初、ガイド機を借りて説明を聞いていましたが、

途中から、考えずに感じようと、聞くのをやめました。

で、何もわからないながらにも、何かを感じようと絵に向かいました。

すると、目からウロコが。

蛍光色の発色を感じてたら、後に説明が。

ウォーホルは色マニアで、塗料メーカーがカタログに蛍光色を載せる前に、

その存在をつきとめ、使用していたそうです。

ガイド機無しでも、最後の映像ゾーンで、

ウォーホルの歴史を振り返る的な作品が上映されているので、

それを観れば、おおまかに把握できます。

ウォーホルもこう言っています。

「アンディ・ウォーホルについてすべてを知りたいなら、

僕の絵と映画、僕の表面を見るだけでいい。

そこに僕がいる。裏には何もない」

純粋に感じましょう。

美術ド素人の何となく感想だと、

ざっくりなんですが、浮世絵と共通する所がある感じがしました。

大衆に人気のある題材を大量に刷って売りさばく。

役者絵とか美人画が、セレブ肖像シリーズなんじゃないかと。

そういう指向性はいつの時代もあるんだと思う。

最後にちょっと残念なお知らせ。

この美術展はこれまでのとは、あきらかに客層が違います。

自分も美術ビギナーですが、そういう人が多く、係員に注意されまくりでした。

当然、撮影禁止なんだけど、絵に向かったスマホをかざし、

ピロピロいっているので、「撮影は…」と係員が言うと、

「大丈夫!ラインのスタンプ押してるだけだから」と、そのまま歩きスマホ。

彼女と来たらしい男性は、

ガムを噛んでるので出すようにティッシュを渡されると

「うっせ」と言って足早に立ち去りました。

他にももろもろあったけど、ちょっと会場の集中力がありませんでした。

なんだろ。初めての客層にちょっとビックリでした。

さて、ウォーホル展のチケットを持っていると入れる展望台へ。

彼の言葉や作品の成り立ちを観ていると、

ヒルズ族と呼ばれた人達の顔がオーバーラップしたのだけど、

それは僕だけなのかな?

自分という価値の創造や、押し上げ感は、どこか共通する香りがしました。

そしてお金に対する執着心も。

だからこその、森美術館開催なの?と思ったり。

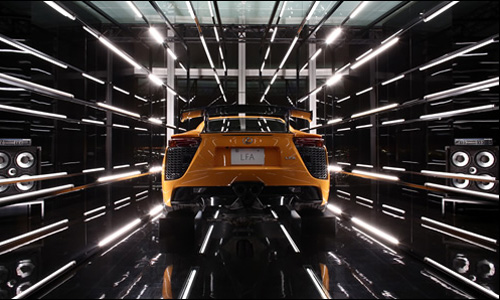

展望台でもアートの展示会をやったんですが、

ウォーホルにはBMW、こちらはレクサス LFAですよ。

光でレクサス魅せるアートなんですって。

なるほど。