上野で行われているモネ展に行くという話しをしたら、

みんなが行きたいと言い出して、男女8人で行く事に。

修学旅行の一班ぐらいの人数ですよ。

大人の修学旅行って言った感じですね。

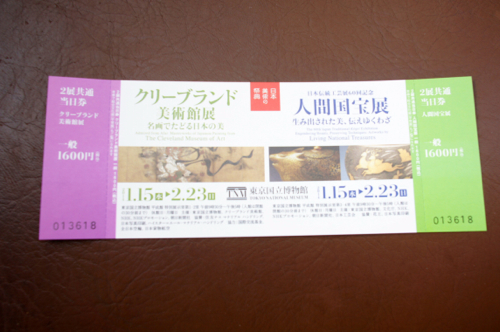

上野駅の構内に各美術館のチケットを扱うチケットセンターがあるので

こちらで購入。

案の定、美術館のチケット売り場は大行列でした。

1月23日には、来場者数が10万人を突破したそうです。

モネって人気あるんですねえ。

大人数で行って面白かったのは、それぞれの感想の視点が違う事です。

「セーヌ川の日没、冬」

大学時代美術を勉強していた人は、

「この絵は高い絵の具ばっかり使ってる。金持ちじゃなきゃかけない」

なんて言うし、クラシック音楽を専攻している人は

「モネの絵はクラッシックで言うと、ドビュッシー」

とか言い出す。

と思えば、

「きれい〜。ハワイ思い出す」

とか不思議な事を言い出す人もいたり。

僕が例のごとくガイド機に頼って、絵を見ていると

情熱大陸のナレーターの窪田等さんが、あの声で、

「もう一度、セーヌ川の日没をご覧下さい」

と、言い出した。

絵の方に動こうとしたら、ガイド機を借りてた友人が、

自分の動きとシンクロして、同じ絵の方へ。

館内は自由行動にしたので、バラバラに観てるのだけど、

自分は割とペース遅めのじっくりみる派らしい。

なんか、一人で観るのと違って、いろんな事が新鮮で、面白かった。

僕が楽しみにしていた絵の一つが、モネの「舟遊び」

ハロプロのアイドル、スマイレージの和田彩花さんは、

大学で美術を学ぶほどの美術好きなのですが、

ネットで、「乙女の絵画案内」という連載も持っています。

これがアイドルとは思えない、かなり本格的な物なのですが、

このモネの「舟遊び」の回では、文中で、

初めて実際に観たとき、ボートの下に描かれている赤い線のようなものが見えて、

なんだか邪魔だなあと感じたのを覚えています。「これ何だろう? 何で赤をここに描くんだろう」って。

でも、少し離れて観てみると、その赤がとてもいい感じに絵を成立させていたんです!

周りの風景が描かれていなくても、この赤の存在だけで、

絵は成り立つんじゃないかとさえ思ったほど、

効果的にボートの動きや光のきらめきを表現していたんですね。

なんて事を言っていました。

そこで、ネットで画像を検索してみても、

残念ながらその赤がはっきりとわかる画像がありません。

なので、今回展示されてると知って、その「赤」を確認したかったのです。

確かに近寄ってみると、赤い線が描かれていました。

水面に映っている影の方で、女性がボートに手をついているあたり。

そして、頭のあたり。

赤い線がゆらゆらしているのです。

やっぱ本物を見るってこういう事なんだな。

ネットでは絵は見れるけど、筆のタッチまではわからない。

近寄ってその赤い線を確認したり、

少し遠くから見て、絵に溶け込ませたり、

そういう観た方は、本物を前にしないと出来ないって事ですね。

美術素人の自分でも、少しずつ見方がわかってきました。

この乙女の絵画案内は、アイドルの視点で、わかりやすく、

だけども、割と本格的に絵を語ってくれます。

なので、僕のような美術初心者の入門編として、とても面白く読めます。

ぜひ、読んでみて下さい。オススメです。

「乙女の絵画案内」

さて、モネと言えば「睡蓮」

モネは睡蓮だけで200点近く絵を書いていたそうです。

元々同じ題材を何作も描くことで、いろんな物を発見して行くというのが

モネの手法。

なので、「積みわら」「ポプラ並木」「ルーアン大聖堂」など

同じ題材の絵が沢山あります。

そして自分で庭を設計し、その池を何度も描いたのが「睡蓮」。

芸術的な庭を造って、そこからまた芸術を生み出すとか、なんかすげーな。

モネも当初は貧困にあえいだ事もあったけど、

後年は、成功からの余裕が感じられる作品が多い印象でした。

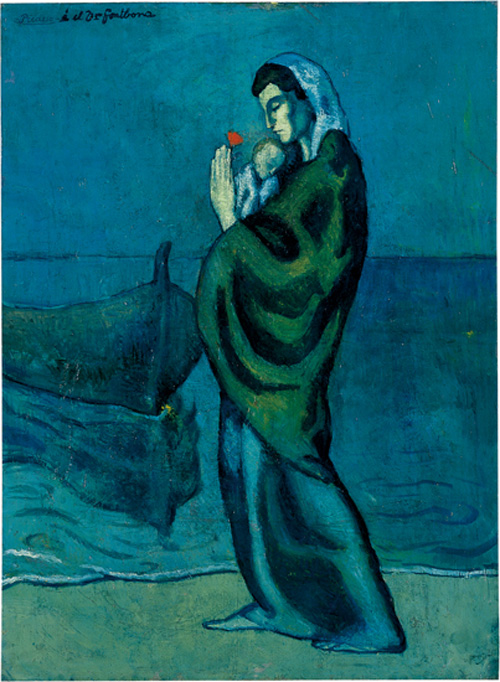

モネ以外で印象的だったのは、ピカソ。

青の時代に描かれた「海辺の母子像」。

モネとは対照的に、親友の死をきっかけに、

生と死、貧困といった題材に打ち込んだピカソ。

絵からは明るくあたたかな色彩が消え、しだいに青い闇に覆われていきました。

モネの一枚目に紹介した「セーヌ川の日没、冬」は、

奧さんを亡くした後の作品で、

そこからの自分の再生の課程に描いた一枚なんだけど、

ピンクとか使ってるんだよね。

同じ死と向き合ってるのに、ホント対照的。

この1枚を観たら、無性にピカソも観たくなりました。

ピカソを観れるところ、探そう。

さて、どん尻になってしまった自分を、

みんなはスタバで待っていました。

というか、常設展の方で、ムンクのリトグラフ展やってたのですが、

みんなはそれに気がつかなかったみたい。

観たの自分だけ。

なので、1時間ぐらい待たせてしまいました。

上野をぶらぶらと散策。

カメラ女子達は、猫だとか池のスッポンとか、

いろんな物にひっかかるので、歩くの遅い。

そこは、絵を見るのと反対だな。

この日は最初から飲む予定だったので、自転車じゃなく電車。

友人が見つけた鳥料理の店へ。

鳥料理を食べながら皆で、反省会。

酒を飲みながら、モネのどれが良かったとか語り合うなんて、

そんな日が来るとは、想像もしてなかった。

美術を勉強した人が、「油多めの筆固め」とか

ラーメン二郎の注文みたいな事言い出したり、

アニヲタに、「油絵の女性に萌える事あんの?」なんて聞いてみたり。

自転車乗りの僕は、あの絵はどこそこの風景に似てるとか。

学校の勉強みたいに、どれが正解って話しじゃなく、

もう絵を見た感想を好き勝手にしゃべってる。

初めて大人数で絵を見に行ったけど、それも楽しいね。

また、皆でどこかに行こうと盛り上がった夜なのでした。